|

|

GIUSEPPE CENTONZE

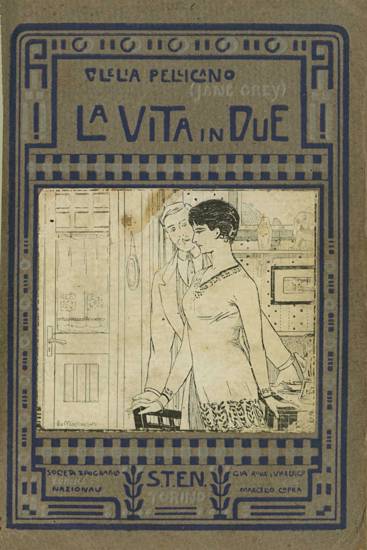

«Coppie» e «La vita in due» di Clelia Pellicano

(Settembre-Ottobre 2009)

Profondamente

legata a Castellammare fu la marchesa Clelia Romano Pellicano, femminista

impegnata e scrittrice coraggiosa, che vi trascorse importanti anni della sua

vita, tra la fine dell'Ottocento e gli inizi del Novecento.

Nata probabilmente a Napoli nel 1873 - in verità le fonti sono discordi sul

luogo e l'anno di nascita - in una famiglia di patrioti (il padre era il barone

pugliese Giandomenico Romano giurista e deputato al Parlamento, la madre era

Pierina Avezzana, figlia

del generale garibaldino e deputato Giuseppe e di una donna irlandese),

nel 1892

sposò

«in un raro e felice connubio della ragione e del cuore» il marchese di origine calabrese Francesco Maria

Pellicano, nato a Napoli nel 1855, e andò a vivere nella villa stabiese dei

Pellicano a Quisisana.

Qui, quand'era ancora giovanissima e già madre dei primi

due dei suoi sette figli, cominciò a scrivere delle novelle, apparse nel 1899

sulla rivista «Flegrea» con lo pseudonimo

Jane Grey

e inserite poi in

Coppie (Napoli, Pierro e

Veraldi, 1900), una raccolta di varie e particolari storie o situazioni di

ménage,

che suscitarono scalpore tra i benpensanti del tempo, ma anche alcuni positivi e

importanti giudizi critici, che la incoraggiarono a continuare la sua attività

di scrittrice. Ed infatti Jane Grey pubblicò ancora nel 1908, presso la Sten di

Torino, le

Novelle calabresi, spostando tuttavia il suo

interesse verso temi regionali.

Il successivo 1909 segnò una svolta nella vita di Clelia, che in quell'anno

perse il marito e fu costretta a interessarsi da sola dei figli e del

patrimonio; segnò una svolta anche per la sua attività culturale e sociale: ella

pubblicò infatti su «La nuova Antologia» un'inchiesta sulle industrie e le

operaie di Reggio Calabria, partecipò al

Congresso femminile di Londra per il voto alle donne

e iniziò a svolgere un'intensa attività di propaganda femminista, di conferenze

e

di articoli sulle condizioni e i diritti delle donne. Si spostava tra

Castellammare, Gioiosa Jonica, Napoli e Roma, e nella capitale tenne un noto

salotto frequentato da letterati, artisti e politici.

Dopo la prima guerra mondiale vide la

luce la seconda edizione di

Coppie col nuovo titolo

La Vita in due

(Torino, Sten, 1918), che qui utilizziamo, comprendente le stesse storie, con

qualche lieve rifinitura. Ne riportiamo i passi che più interessano le nostre

Spigolature

Stabiane.

Si parla di Castellammare nella novella

Luna di miele,

in cui Beatrice (Biciuzza), che si trova a Sorrento col marito Lillo, in luna di

miele per l'appunto, racconta all'amica Graziella la sua sconvolgente giornata,

la sua «ultima giornata di sole», degenerata alla fine in una inaspettata

esplosione di gelosia. I due hanno fatto una gita a Cava, percorrendo in

carrozza la strada fino a Castellammare, qui hanno preso il treno per Torre

Centrale e a Torre quello per Cava, ma il caso ha voluto che abbia viaggiato per

un tratto con loro il conte di Mora, l'antico fidanzato di Biciuzza, il quale,

tra confidenze, dicerie e impertinenze, ha inoculato nell'animo della donna il

veleno di dubbi e sospetti sul passato amoroso del marito, una volta

inconsistenti o sottovalutati e da questo momento sempre più radicati e

struggenti, fino ad esplodere al ritorno a Sorrento.

In relazione a Castellammare e alla sua stazione, dove la

«bellissima» cittadina rivelava spesso le sue contraddizioni, è interessante il

racconto dell'originale raggiro subito da Biciuzza, ad opera di un presunto

facchino, per un suo bagaglio, uno «scatolone» con qualche abito per la gita, da

spedire come collo appresso:

«Era mezzogiorno preciso all'orologio di Lillo, e a quello della stazione,

quando, lasciata la carrozza con l'ordine di trovarsi a Torre Annunziata alle 7,

saltiamo nel treno che alla Centrale si cambia per quello di Cava. Mancava

mezz'ora alla partenza: ne profittiamo per ispedire con comodo il bagaglietto -

uno scatolone di fibra - dove avevo cacciato alla rinfusa un po' di biancheria e

qualche vestito.

- Perchè questo

collo appresso?

- ha chiesto Lillo, di malumore.

-

Ma... non si sa mai: potremmo non tornare stasera. Un uragano, un malessere, la

perdita del treno, un incidente qualsiasi... Brontoli perchè mi mostro

preveggente?

- Non accadrà nulla: e poi, una valigia bastava!

Infatti una valigia sarebbe stata da preferirsi; ma io sono stranamente

affezionata a quel mio scatolone e me lo porto dietro tutte le volte che mi

riesce.

- Abbi pazienza... è così comodo! dico, a mo' di scusa.

- Comodo? Non direi! - E Lillo lo consegna, con un biglietto da dieci lire, ad

un facchino che, avendo fiutato la preda (forestieri... e sposi!...) ci ronzava

intorno offrendo servigi in un dialetto sghangherato e rumoroso come una vecchia

ciabatta.

-

Sta bene, Signurì! Mò vaco e torno. Vulite spedì? E lassate a me! Io so'

Catiello: Vui sapite a Catiello? Catiello 'e Castellammare!...

- e gesticolando, vociferando, correndo, sparisce

col mio scatolone in un buco nero».

La mezz'ora di attesa nel vagone fermo passa tra gli sbuffi di Lillo che

«detesta l'immobilità»

e l'ansia di Beatrice per il suo «scatolone»,

che non viene

riportato. Poi, «uno stridore di ferramenta, una

scrollata vigorosa e... il treno fa per prender la corsa». Allora il conte di

Mora, che ha atteso sul marciapiede «balza dentro d'un salto», fermandosi

accanto ai due sposini, mentre Beatrice è ancor più preoccupata per il bagaglio.

Ecco il prosieguo dell'azione:

«Il treno s'incammina davvero.

- Oh Dio! Il mio bagaglio! Lillo! il mio bagaglio!

- Eccolo! - esclama Lillo. Siamo tutti e tre allo sportello. E vediamo

Catiello,

col mio scatolone sotto al braccio, correre con tutta la forza delle sue gambe.

S'aggrappa a non so quale sporgenza del treno, ci accompagna correndo per un

tratto. E intanto gesticola, vocifera, spiega:

- Aggiate

pacienzia... ...All'urtemo momento chillo... nun a vuluto spedì!

Dice che passava le dimensioni

regolamentari! Che ce vulite

fa? Chesta è a camorra 'e Castiellammare. Teccove 'o bagaglio...

(e ci scaglia dentro lo scatolone che ruzzola sul divano)

Purtatevello cu' vui ca

nisciuno ve dice niente! E teccove 'o riesto!

- e getta a Lillo un biglietto da 5 lire.

- Chillo 'a

vuluto tre lire pa' spedizione; doje lire me so' tenute pe' me, ch'aggio perduto

mez'ora, signurì! Tutto pe' chillu 'mpiso!...

Il treno corre sempre: e Catiello finalmente si ferma ansante col berretto in

mano, in aria tra soddisfatta e contrita.

Lillo intasca filosoficamente il suo resto: io, felice di riavere il mio

scatolone, sorrido. Mora commenta:

-

è

un giochetto che fanno a tutti i forestieri. Prendono il

collo appresso

e, d'accordo col

compare,

fingono di spedirlo. Ma per una ragione o per l'altra, il bagaglio non è in

regola: mal chiuso, oltrepassante le dimensioni ecc. e, quando il treno è in

moto, lo restituiscono al viaggiatore con molte spiegazioni in più... e qualche

lira in meno.

- Dopo tutto è stato onesto - indulge Lillo - Tre lire pel

compare

e due per sé... mentre poteva

squagliarsi

con le dieci lire e il bagaglio!

Ridiamo tutti. Il ghiaccio è rotto».

Il seguito della gita comprende le insinuazioni di Mora, la

visita di Cava, quindi il ritorno. Ma è ormai diverso l'animo di Biciuzza, che,

pur attratta dalla magica visione serale del piccolo porto di Torre, non riesce

a goderne: «quale meraviglioso scenario perduto per l'amore!». A Torre i due

sono attesi dalla carrozza che li riporta a Sorrento; attraverso «la campagna

bagnata dal Sarno, oscura e pur ridente del suo riso perenne» arrivano «in vista

di monte S. Angelo, ai cui piedi Castellammare, gaja cittadina bellissima,

splende per mille fiaccole e risuona di canti», percorrono la strada per

Sorrento in un incantato paesaggio notturno. Ma «tutto era bello, inutilmente!»,

a causa del tarlo che ormai scavava sempre più dentro di lei.

Clelia Pellicano non parla di Castellammare nelle altre

novelle della raccolta. In compenso, scrive delle cose molto interessanti nella

prefazione aggiunta a La vita in due,

datata «Marina di Giojosa Jonica, dicembre 1917» ed ovviamente mancante in

Coppie,

a proposito del momento della sua vita in cui le novelle nacquero, del luogo

dove furono composte, della scelta dello pseudonimo, di come furono accolte

dalla critica, di come furono male accolte dai familiari (particolarmente dalla

madre e dalla suocera), del perché della seconda edizione.

Da essa estraiamo la bellissima parte autobiografica, in cui

sono descritti la villa Pellicano a Quisisana e il particolare momento della

vita di Clelia, che vi abitava d'estate e d'inverno, molto amandola ma anche

odiandola, e vi scrisse «le novelle dei miei vent'anni», che «della gioventù

hanno tutt'i difetti e qualche pregio»:

«Era mia dimora, in quel tempo, d'inverno come d'estate, una villa solinga, tra

la montagna e il mare. Situata a mezza costa sulla collina di Quisisana, presso

Napoli, dava le spalle ai monti di Coppola e di Faìto; e si apriva, dinanzi, sul

divino golfo di Castellammare. D'estate, i monti vi gettavano l'ombra folta dei

castagneti, impregnandola di frescura; d'inverno si coronavan di nembi come numi

irati: in ogni stagione offrendo il più bel paesaggio svizzero che si possa

sognare in Italia. Il golfo di Castellammare, ampia conca di smeraldi e zaffiri

orlata da l'agata delle spume, aveva quale sfondo il Vesuvio, superbo della sua

linea classica non anche deturpata da l'ultima eruzione (che lo decapitò, quasi

per castigo) e il suo pennacchio si allungava, a seconda del vento, ora a

destra, sulla ridente pianura di Terra di Lavoro, tappezzata di verde, popolata

di borghi; ora a sinistra, su Napoli che, pur lontana, trasfondeva nel paesaggio

il respiro e il palpito della sua vita immensa. Nello sfondo, le isole di Capri

e di Procida sfumavano, vaporose come sogni: da presso, il Castello di

Rutigliano rompeva, nero scoglio, fuor del mare che lo flagellava o lambiva

d'ogni lato, secondo l'umore. E tutto ciò si abbracciava, in uno sguardo semi

circolare, da l'ampia spianata della villa da me detta «La terrazza del

Paradiso» perchè si protendeva sugli orti odorosi di gelsomino, rosseggianti di

oleandri in fiore; sui poderi che scendevano a valle, nettamente limitati, sul

ciglio, da una filza di pini canori.

Io l'amavo e l'odiavo, quella villa che m'impregnava l'anima di poesia e

chiudeva tra i suoi cancelli, come in una prigione, la mia gioventù impetuosa.

La prediligevo d'autunno, quando, fugato lo stormo dei villeggianti al primo

tuono settembrino, restavamo soli in cospetto del paesaggio colorato di luci

sanguigne, ricco e languido d'espressioni indefinibili; la paventavo d'inverno,

quando non vi giungeva altra voce fuor di quella degli elementi - sibili del

vento, ùluli del mare, rombi e boati del Vesuvio; scoppii di folgore sulla

montagna, scrosci di pioggia e rimbalzar di grandine: degli elementi che la

trasformavano in una bolgia infernale, empiendola d'una vita possente e tragica,

cui mescolavo la mia vita con un senso misto d'esaltazione e d'angoscia. Ero

sposa, e due maschietti biondi già allietavan le nozze, contratte in un raro e

felice connubio della ragione e del cuore. Ma le cognatine e la mamma facevano a

gara per alleviarmene il peso e contendermene la cura; mio marito si assentava

sovente, a lungo; e poi che i cancelli di Quisisana gli si erano richiusi alle

spalle con un cigolìo che mi strideva come lima sottile sui nervi, una

solitudine immensa mi sovrastava, generatrice di fantasime d'arte: il Silenzio

restava a guardia dei miei sogni come l'invisibile drago della favola a difesa

del tesoro incantato.

Fu così che in un divino autunno, mentre la natura cingeva l'agonia della estate

di volubili incanti, sì che questa ad ogni ora mi diceva addio con diverso

sguardo, le novelle della «Vita in due» mi sbocciarono dentro, in una

germinazione tumultuosa e fervida; s'intrecciarono, si snodarono, ora tristi,

ora liete a seconda dell'ora, per librarsi dalla «Terrazza del Paradiso» come

uno stormo di uccelli ebri di volo. Chiedevano di andare pel mondo a cantare

l'eterna canzone delle coppie innamorate, delle umane coppie che l'ebrezza

esalta o schianta il dolore; ma la cosa non era facile. I miei parenti erano

tutti in supremo grado

collet monté

come direbbero i nostri alleati francesi; e le mie novelle

erano ardite...

troppo ardite! Tali apparivano anche ai miei occhi

attoniti, al mio spirito

quasi sgomento di aver loro data la vita. Ma la tentazione era forte. Con la

complicità di mio marito, scappai a Napoli, dove mi riuscì di trovare un editore

disposto a stamparle in nitida edizione».

Dopo La vita in due del

1918, Clelia Pellicano continuò la sua campagna a favore delle donne e la sua

attività letteraria, ma la sua salute le pose un freno e dovette anche

rinunciare a collaborazioni offerte per qualche giornale (ad es. all'invito di

Ugo Ricci o

Triplepatte per i

Mosconi

su «Il Mattino» di

Napoli).

Morì il 2 settembre 1923 a Castellammare, dove

aveva vissuto da giovanissima sposa e madre

e dove era nata Jane Grey.

(Da «L'Opinione di Stabia», III 131 – Set.-Ott. 2009, pp. 19-21).

(Fine)

|

Altre Spigolature |